前の10件 | -

稲城市議会9月議会が始まります。 [市議会]

9月1日から市議会第3回定例会(9月議会)が始まります。9月議会は前年度(2022年度)の決算について審査する決算議会でもあります。また、2つの陳情も提出されて審議されます。ぜひ、議会傍聴やインターネット中継をよろしくお願いいたします。

<議会日程>

9月 1日(金) 議会開会・議案説明

6日(水) 一般質問 ※山岸は6日の10時からです。

~11日(月) 〃

12日(火) 補正予算委員会

13日(水) 総務委員会

14日(木) 福祉文教委員会

15日(金) 建設環境委員会

19日(火) 決算委員会

~21日(木) 〃

27日(水) 議会最終日(報告、討論、採決)

<陳情>

①「健康保険証の存続を求める陳情」

・9月15日の建設環境委員会で審議

②「稲城市議会の議場に国旗及び市旗の掲示を求める陳情」

・9月7日の議会運営委員会で審議(同日の一般質問終了後に開催)

<山岸の一般質問の項目>

1.高齢者と暮らしを支える介護保険制度に向けて

次期の介護保険事業計画の策定に向けた検討が進んでいます。一方で物価高騰を受けて高齢者の暮らしはますます厳しくなっています。安心して暮らしていける住まいの支援と保険料の負担軽減を求める立場から質問します。

2.南山東部土地区画整理事業の事業計画変更(第9回)について

南山東部土地区画整理事業の9回目となる事業計画の変更が明らかになりました。令和元年第2回定例会一般質問において「現時点では今後大きく変更となる要素はない」と市長答弁がされていますが、その時点からも100億円以上の事業費増となっています。

際限ない事業費の増加による、さらなる市税投入に反対する立場から質問します。

3.バス停へのベンチ設置について

安心してバスを利用するために、バス停へのベンチ設置を要望する声が市民から寄せられています。積極的にベンチの設置を求める立場から質問します。

※夜明け前の多摩川

<議会日程>

9月 1日(金) 議会開会・議案説明

6日(水) 一般質問 ※山岸は6日の10時からです。

~11日(月) 〃

12日(火) 補正予算委員会

13日(水) 総務委員会

14日(木) 福祉文教委員会

15日(金) 建設環境委員会

19日(火) 決算委員会

~21日(木) 〃

27日(水) 議会最終日(報告、討論、採決)

<陳情>

①「健康保険証の存続を求める陳情」

・9月15日の建設環境委員会で審議

②「稲城市議会の議場に国旗及び市旗の掲示を求める陳情」

・9月7日の議会運営委員会で審議(同日の一般質問終了後に開催)

<山岸の一般質問の項目>

1.高齢者と暮らしを支える介護保険制度に向けて

次期の介護保険事業計画の策定に向けた検討が進んでいます。一方で物価高騰を受けて高齢者の暮らしはますます厳しくなっています。安心して暮らしていける住まいの支援と保険料の負担軽減を求める立場から質問します。

2.南山東部土地区画整理事業の事業計画変更(第9回)について

南山東部土地区画整理事業の9回目となる事業計画の変更が明らかになりました。令和元年第2回定例会一般質問において「現時点では今後大きく変更となる要素はない」と市長答弁がされていますが、その時点からも100億円以上の事業費増となっています。

際限ない事業費の増加による、さらなる市税投入に反対する立場から質問します。

3.バス停へのベンチ設置について

安心してバスを利用するために、バス停へのベンチ設置を要望する声が市民から寄せられています。積極的にベンチの設置を求める立場から質問します。

※夜明け前の多摩川

稲城市議会6月議会が始まります。 [市議会]

6月12日から市議会第2回定例会(6月議会)が始まります。選挙後、最初の定例会であり、本格的に政策論議が開始されます。一般質問では給食費の無償化など、選挙公約の実現を求めて質問します。また市長提案では、選挙公約であった子どもの医療費の所得制限撤廃が早速提案されています。

市民の中で不安が広がっている統一教会問題については、議員の中で唯一私だけが取り上げて、市長に対してどのように取り組むのかを質問します。

これまでのような傍聴制限もなくなりましたので、ぜひ議場までお越しください。インターネット中継や録画もありますので、ご視聴ください。

<市議会日程>

6月12日(月) 議会開会・議案説明

15日(木) 一般質問 ※山岸は15日の9時半からです。

~20日(火) 〃

21日(水) 補正予算委員会

22日(木) 総務委員会

23日(金) 福祉文教委員会

26日(月) 建設環境委員会

30日(金) 議会最終日(報告、討論、採決)

<山岸の一般質問の項目>

1.必要な人が必要なサービスを利用できる介護保険制度にむけて

第9期稲城市介護保険事業計画の概要が少しずつ明らかになってきました。高齢者の生活と権利を守り、必要な人が必要なサービスを利用できる介護保険制度にしていくことを求める立場から質問します。

2.学校給食費無償化で全ての子どもたちに安心な給食を

学校給食費の無償化が広がり、国も検討事項としてあげています。給食の地産地消を推進し、質の向上をめざす観点からも学校給食費の無償化を求める立場から質問します。

3.統一協会から市民を守る早急な対策実施について

統一協会(世界平和統一家庭連合・旧統一教会)による多摩地域への進出について、市民から不安の声が寄せられています。稲城市としても早急な対策を講じることを求める立場から質問します。

4.子どもたちにもう1人の保育士を~保育士配置基準の増員について

保育士1人あたりがみてよい子どもの数を定めた国の配置基準の増員を求める声が、保育現場などからあがっています。子どもたちのために保育士を増やして、安全な保育環境をつくっていくことを求める立場から質問します。

5.住み続けられる平尾団地にしていくための買い物拠点の整備について

これまで、平尾団地商店街の買い物拠点の整備をたびたび求めてきました。住民から根強い要望のある常設の買い物拠点の開設を求める立場から質問します。

※梅雨の合間の青空が広がっていました

市民の中で不安が広がっている統一教会問題については、議員の中で唯一私だけが取り上げて、市長に対してどのように取り組むのかを質問します。

これまでのような傍聴制限もなくなりましたので、ぜひ議場までお越しください。インターネット中継や録画もありますので、ご視聴ください。

<市議会日程>

6月12日(月) 議会開会・議案説明

15日(木) 一般質問 ※山岸は15日の9時半からです。

~20日(火) 〃

21日(水) 補正予算委員会

22日(木) 総務委員会

23日(金) 福祉文教委員会

26日(月) 建設環境委員会

30日(金) 議会最終日(報告、討論、採決)

<山岸の一般質問の項目>

1.必要な人が必要なサービスを利用できる介護保険制度にむけて

第9期稲城市介護保険事業計画の概要が少しずつ明らかになってきました。高齢者の生活と権利を守り、必要な人が必要なサービスを利用できる介護保険制度にしていくことを求める立場から質問します。

2.学校給食費無償化で全ての子どもたちに安心な給食を

学校給食費の無償化が広がり、国も検討事項としてあげています。給食の地産地消を推進し、質の向上をめざす観点からも学校給食費の無償化を求める立場から質問します。

3.統一協会から市民を守る早急な対策実施について

統一協会(世界平和統一家庭連合・旧統一教会)による多摩地域への進出について、市民から不安の声が寄せられています。稲城市としても早急な対策を講じることを求める立場から質問します。

4.子どもたちにもう1人の保育士を~保育士配置基準の増員について

保育士1人あたりがみてよい子どもの数を定めた国の配置基準の増員を求める声が、保育現場などからあがっています。子どもたちのために保育士を増やして、安全な保育環境をつくっていくことを求める立場から質問します。

5.住み続けられる平尾団地にしていくための買い物拠点の整備について

これまで、平尾団地商店街の買い物拠点の整備をたびたび求めてきました。住民から根強い要望のある常設の買い物拠点の開設を求める立場から質問します。

※梅雨の合間の青空が広がっていました

稲城市議会臨時議会の報告 [市議会]

本日、選挙後初の臨時議会が開かれて、議会の役職や委員会の分担などが決まりましたのでご報告します。会派構成は臨時議会前に決まっていましたが、こちらも改めて記載します。

〇会派構成(敬称略)

稲志会 川村あや(代表)、北浜けんいち、中田中、鈴木誠、土居のりひろ

中島健介

新政会 渡辺力(代表)、角田政信、池田英司、坂田たけふみ

公明党 つのじ寛美(代表)、佐藤しんじ、湯谷ひろし

共産党 岡田まなぶ(代表)、山岸太一、田島きく子

改革未来の会 榎本久春(代表)、岩佐ゆきひろ、いそむらあきこ

無所属 梶浦みさこ、武田まさひと、村上洋子

〇議長

北浜けんいち

〇副議長

坂田たけふみ

〇常任委員会

総務委員会:池田英司(委員長)、山岸太一(副委員長)、岩佐ゆきひろ、湯谷ひろし

坂田たけふみ、川村あや、武田まさひと

福祉文教委員会:鈴木誠(委員長)、佐藤しんじ(副委員長)、榎本久春、田島きく子

土居のりひろ、角田政信、梶浦みさこ

建設環境委員会:いそむらあきこ(委員長)、岡田まなぶ(副委員長)、つのじ寛美

村上洋子、中島健介、中田中、渡辺力

〇議会運営

議会運営委員会:川村あや(委員長)、岩佐ゆきひろ(副委員長)、佐藤しんじ

山岸太一、池田英司、鈴木誠

〇その他

監査委員:中田中

農業委員:川村あや

会派構成、議長・副議長、常任委員会の委員が決定したことで新たな市議会も本格始動となります。前期からの違いは、会派構成が大きく変わったことです。

前期までは最大人数だった自民党系の「新政会」が2つに分かれて、分かれた一方に前期まであった「起風会」の議員が参加して最大会派の「稲志会」ができました。また、前期まであった「市民クラブ」が無くなり、2人が無所属になったり、1人が「改革稲城の会」に入って「改革未来の会」に改称したりと、会派の異動が頻繁におきました。前期と同じ会派なのは日本共産党と公明党だけです。

なぜ、こういった会派の動きが起きたのかはわかりません。ただ重要なのは市の様々な政策や施策は市議会の中だけで決まるのではなく、市民の声や運動によって動いていくということではないでしょうか。私はこれからも市議会の役職やポストではなく、市民の願いの実現や暮らしの改善のために市民と力を合わせることを大事にしていきたいと思います。これからも、皆さんの声をお寄せください。

※市役所の外も一日雨模様でした

〇会派構成(敬称略)

稲志会 川村あや(代表)、北浜けんいち、中田中、鈴木誠、土居のりひろ

中島健介

新政会 渡辺力(代表)、角田政信、池田英司、坂田たけふみ

公明党 つのじ寛美(代表)、佐藤しんじ、湯谷ひろし

共産党 岡田まなぶ(代表)、山岸太一、田島きく子

改革未来の会 榎本久春(代表)、岩佐ゆきひろ、いそむらあきこ

無所属 梶浦みさこ、武田まさひと、村上洋子

〇議長

北浜けんいち

〇副議長

坂田たけふみ

〇常任委員会

総務委員会:池田英司(委員長)、山岸太一(副委員長)、岩佐ゆきひろ、湯谷ひろし

坂田たけふみ、川村あや、武田まさひと

福祉文教委員会:鈴木誠(委員長)、佐藤しんじ(副委員長)、榎本久春、田島きく子

土居のりひろ、角田政信、梶浦みさこ

建設環境委員会:いそむらあきこ(委員長)、岡田まなぶ(副委員長)、つのじ寛美

村上洋子、中島健介、中田中、渡辺力

〇議会運営

議会運営委員会:川村あや(委員長)、岩佐ゆきひろ(副委員長)、佐藤しんじ

山岸太一、池田英司、鈴木誠

〇その他

監査委員:中田中

農業委員:川村あや

会派構成、議長・副議長、常任委員会の委員が決定したことで新たな市議会も本格始動となります。前期からの違いは、会派構成が大きく変わったことです。

前期までは最大人数だった自民党系の「新政会」が2つに分かれて、分かれた一方に前期まであった「起風会」の議員が参加して最大会派の「稲志会」ができました。また、前期まであった「市民クラブ」が無くなり、2人が無所属になったり、1人が「改革稲城の会」に入って「改革未来の会」に改称したりと、会派の異動が頻繁におきました。前期と同じ会派なのは日本共産党と公明党だけです。

なぜ、こういった会派の動きが起きたのかはわかりません。ただ重要なのは市の様々な政策や施策は市議会の中だけで決まるのではなく、市民の声や運動によって動いていくということではないでしょうか。私はこれからも市議会の役職やポストではなく、市民の願いの実現や暮らしの改善のために市民と力を合わせることを大事にしていきたいと思います。これからも、皆さんの声をお寄せください。

※市役所の外も一日雨模様でした

稲城市議会12月議会が始まります [市議会]

2月27日から、3月市議会が始まります。3月議会は新年度の予算を議論する、予算議会になります。そして、現在の市議会の議員任期最後の議会にもなります。

大軍拡や増税、物価高対策や子育て支援など政治の役割が問われています。市民の暮らしと子育てを支える市政を求めて3月議会にのぞんでいきます

<議会日程>

2月27日(月)議会開会(施政方針、議案説明、予算説明)

3月 2日(木)補正予算委員会

3日(金)代表質問

6日(月)一般質問 ※山岸は6日の10時頃からになります。

~9日(木) 〃

10日(金) 総務委員会

13日(月) 福祉文教委員会

14日(火) 建設環境委員会

15日(水) 予算委員会(総括質疑)

16日(木) 予算委員会(総務分科会)

17日(金) 予算委員会(建設環境分科会)

20日(月) 予算委員会(福祉文教分科会)

22日(水) 予算委員会(報告、採決)

29日(水) 議会最終日(報告、討論、採決)

<一般質問の項目>

1.地域で介護事業を続けていくための介護事業者への支援について

厚生労働省は2021年度の決算を基にした、介護事業所の経営概況調査結果を公表しました。長引くコロナ禍により経営環境は厳しいものがあります。地域の介護を支える事業者に対して市として必要な支援を求めて質問します。

2.所得制限の撤廃ですべての子どもへの支援について

児童手当をはじめとした、子育て支援関連の所得制限についての批判が高まっています。所得制限を撤廃して、すべての子どもへ支援を行う事を求めて質問します。

3.化学物質の汚染から飲み水を守る取り組みについて

発がん性物質「有機フッ素化合物(PFAS)」の飲み水への汚染が多摩地域の広範囲で明らかになっています。大事な飲料水を化学物質の汚染から守るために汚染源の特定や規制対策を求めて質問します。

4.安心して住み続けるための平尾地域のまちづくりと、平尾団地再生支援について

平尾団地建て替えのスローダウンが検討されています。住み続けられるまちづくりを進めるために、市が積極的な役割を果たすことを求めて質問します。

※三沢川はまだ冬の様相です

大軍拡や増税、物価高対策や子育て支援など政治の役割が問われています。市民の暮らしと子育てを支える市政を求めて3月議会にのぞんでいきます

<議会日程>

2月27日(月)議会開会(施政方針、議案説明、予算説明)

3月 2日(木)補正予算委員会

3日(金)代表質問

6日(月)一般質問 ※山岸は6日の10時頃からになります。

~9日(木) 〃

10日(金) 総務委員会

13日(月) 福祉文教委員会

14日(火) 建設環境委員会

15日(水) 予算委員会(総括質疑)

16日(木) 予算委員会(総務分科会)

17日(金) 予算委員会(建設環境分科会)

20日(月) 予算委員会(福祉文教分科会)

22日(水) 予算委員会(報告、採決)

29日(水) 議会最終日(報告、討論、採決)

<一般質問の項目>

1.地域で介護事業を続けていくための介護事業者への支援について

厚生労働省は2021年度の決算を基にした、介護事業所の経営概況調査結果を公表しました。長引くコロナ禍により経営環境は厳しいものがあります。地域の介護を支える事業者に対して市として必要な支援を求めて質問します。

2.所得制限の撤廃ですべての子どもへの支援について

児童手当をはじめとした、子育て支援関連の所得制限についての批判が高まっています。所得制限を撤廃して、すべての子どもへ支援を行う事を求めて質問します。

3.化学物質の汚染から飲み水を守る取り組みについて

発がん性物質「有機フッ素化合物(PFAS)」の飲み水への汚染が多摩地域の広範囲で明らかになっています。大事な飲料水を化学物質の汚染から守るために汚染源の特定や規制対策を求めて質問します。

4.安心して住み続けるための平尾地域のまちづくりと、平尾団地再生支援について

平尾団地建て替えのスローダウンが検討されています。住み続けられるまちづくりを進めるために、市が積極的な役割を果たすことを求めて質問します。

※三沢川はまだ冬の様相です

稲城市議会12月議会が始まります。 [市議会]

11月28日から、12月議会(令和4年稲城市議会第4回定例会)が始まります。コロナ第8波の到来や物価高による厳しい生活状況をどのように解決、改善していくのかが問われる議会となります。私も一般質問で市民生活をどのように守っていくのか、大きな位置づけで質問をします。どうぞ議会傍聴やインターネット中継等で質疑の様子を見ていただきたいと思います。

<議会の主な日程>

11月28日(月) 議会開会(議案説明)

12月 1日(木) 一般質問 ※山岸は1日の10時頃からの予定です

~ 6日(火) 〃

7日(水) 補正予算委員会

8日(木) 総務委員会

9日(金) 福祉文教委員会

12日(月) 建設環境委員会

16日(金) 議会最終日(報告、討論、採決)

<山岸の一般質問の項目>

1.「負担増」と「利用抑制」の制度改悪ではなく、誰もが安心して利用できる介護保険制度に向けて

次の介護保険事業計画に向けて国の検討が進んでいます。具体的な検討内容が明らかになる中で、関係団体や当事者団体から軒並み反対の声が上がる異例の事態となっています。負担増と利用抑制に反対し、誰もが安心して利用できる介護保険制度を求める立場から質問します。

2.物価高から市民のくらしと子育てを守る市長の認識について

アベノミクスの失敗による異常な円安がかつてない物価高をまねき、市民の家計と生活に大きな負担をもたらし、将来不安が広がっています。国政でも市政でも市民のくらしと子育てを守る政治の実現を求める立場から、市長の認識について質問します。

3.安心して住み続けられるまちづくりとしての平尾団地再生について

平尾団地の建て替えに向けて新たな事業スケジュールやコンセプト図案なども明らかになっています。住民と市が共同しながら、住み続けることのできるまちづくりを行うことを求める立場から質問します。

4.社会インフラとして地域の買い物拠点を守っていくことについて

平尾団地商店街スーパーヤマザキの突然の閉店は地域に大きな不安と混乱をもたらしました。事業者任せにしないで、市の役割として買い物拠点を守っていくことを求める立場から質問します。

※三沢川の桜並木も紅葉がきれいです。

<議会の主な日程>

11月28日(月) 議会開会(議案説明)

12月 1日(木) 一般質問 ※山岸は1日の10時頃からの予定です

~ 6日(火) 〃

7日(水) 補正予算委員会

8日(木) 総務委員会

9日(金) 福祉文教委員会

12日(月) 建設環境委員会

16日(金) 議会最終日(報告、討論、採決)

<山岸の一般質問の項目>

1.「負担増」と「利用抑制」の制度改悪ではなく、誰もが安心して利用できる介護保険制度に向けて

次の介護保険事業計画に向けて国の検討が進んでいます。具体的な検討内容が明らかになる中で、関係団体や当事者団体から軒並み反対の声が上がる異例の事態となっています。負担増と利用抑制に反対し、誰もが安心して利用できる介護保険制度を求める立場から質問します。

2.物価高から市民のくらしと子育てを守る市長の認識について

アベノミクスの失敗による異常な円安がかつてない物価高をまねき、市民の家計と生活に大きな負担をもたらし、将来不安が広がっています。国政でも市政でも市民のくらしと子育てを守る政治の実現を求める立場から、市長の認識について質問します。

3.安心して住み続けられるまちづくりとしての平尾団地再生について

平尾団地の建て替えに向けて新たな事業スケジュールやコンセプト図案なども明らかになっています。住民と市が共同しながら、住み続けることのできるまちづくりを行うことを求める立場から質問します。

4.社会インフラとして地域の買い物拠点を守っていくことについて

平尾団地商店街スーパーヤマザキの突然の閉店は地域に大きな不安と混乱をもたらしました。事業者任せにしないで、市の役割として買い物拠点を守っていくことを求める立場から質問します。

※三沢川の桜並木も紅葉がきれいです。

平尾団地商店街スーパーヤマザキ閉店問題についての申し入れ(第2回) [市議団政策]

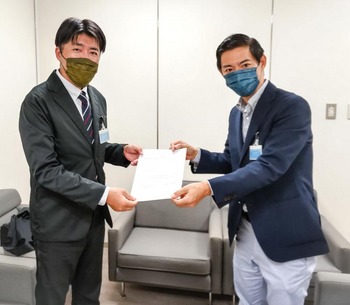

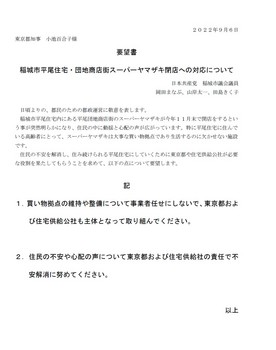

11月11日、東京都庁内の日本共産党都議団控室で「稲城市平尾住宅・団地商店街スーパーヤマザキ閉店への対応について」の要望書を提出しました。

スーパーヤマザキの閉店が11月末に迫る中で、9月6日の要望提出に続いて2回目となります。今回も9月に対応をしてくれた、東京都住宅供給公社の管理担当課長が対応をしてくれました。

要望書の内容は、

1.スーパーヤマザキの閉店後も買い物拠点が維持されるように、事業者任せにしないで東京都および住宅供給公社の責任で取り組んでください。

2.商店街の活性化のための取り組みについて、東京都および住宅供給社として積極的に対応してください。 の2点になります。

今回も要望書の提出と懇談を行いましたので、やり取りの概要についてご報告します。

〇ヤマザキの閉店後の状況はどうなるのか?

→当初はヤマザキ側が後継業者を探していましたが、条件等が折り合わなかったとのことです。

→現在は稲城市とも協力しながら、稲城市内にお店を持っている事業者や公社の他の団地で出店している事業者に公社として働きかけをして具体的に検討をしてもらっています。

→検討してもらっている企業が11月中に決定をするというのは難しく、具体的に決まるまではもう少し時間がかかります。

〇11月末以降の店舗はどうなるのか?

→ヤマザキの店舗は今月末で閉店しますが、設備などは引き継ぎの関係もあるので残せるように相談しています。

〇新しいお店が開業するまでの間の買い物手段についてはどう考えているのか?

→移動販売車による営業というのは稲城市なども含めて相談をしていますが、まだ具体的な状況までは決まっていないです。

→宅配事業についても10月に説明会などを行いました。

→住民の不便とならないように公社としても様々な形で協力をしていきたいです。

〇平尾団地商店街の空き店舗が増えているが、今後についての考えは?

→スーパーヤマザキも含めて今年になって閉店が続いている状況は認識しています。

→今の空き店舗に対して具体的な問い合わせもきているので、空き店舗が埋まるようにしていきたいです。

主なやり取りとしては以上です。ヤマザキ側で次のお店が見つけられなくて、公社が出店依頼をしていて具体的な検討もしてもらっていることが分かったのは重要でした。

お店探しのために努力してくれている公社や市の姿勢がわかって良かったです。

閉店が間近になって、住民の皆さんからは不安の声や諦めに近い声も出されています。

ヤマザキ問題については12月市議会の一般質問でも取り上げながら、大事な買い物拠点の維持がされるように市民の声を届けていきます。

スーパーヤマザキの閉店が11月末に迫る中で、9月6日の要望提出に続いて2回目となります。今回も9月に対応をしてくれた、東京都住宅供給公社の管理担当課長が対応をしてくれました。

要望書の内容は、

1.スーパーヤマザキの閉店後も買い物拠点が維持されるように、事業者任せにしないで東京都および住宅供給公社の責任で取り組んでください。

2.商店街の活性化のための取り組みについて、東京都および住宅供給社として積極的に対応してください。 の2点になります。

今回も要望書の提出と懇談を行いましたので、やり取りの概要についてご報告します。

〇ヤマザキの閉店後の状況はどうなるのか?

→当初はヤマザキ側が後継業者を探していましたが、条件等が折り合わなかったとのことです。

→現在は稲城市とも協力しながら、稲城市内にお店を持っている事業者や公社の他の団地で出店している事業者に公社として働きかけをして具体的に検討をしてもらっています。

→検討してもらっている企業が11月中に決定をするというのは難しく、具体的に決まるまではもう少し時間がかかります。

〇11月末以降の店舗はどうなるのか?

→ヤマザキの店舗は今月末で閉店しますが、設備などは引き継ぎの関係もあるので残せるように相談しています。

〇新しいお店が開業するまでの間の買い物手段についてはどう考えているのか?

→移動販売車による営業というのは稲城市なども含めて相談をしていますが、まだ具体的な状況までは決まっていないです。

→宅配事業についても10月に説明会などを行いました。

→住民の不便とならないように公社としても様々な形で協力をしていきたいです。

〇平尾団地商店街の空き店舗が増えているが、今後についての考えは?

→スーパーヤマザキも含めて今年になって閉店が続いている状況は認識しています。

→今の空き店舗に対して具体的な問い合わせもきているので、空き店舗が埋まるようにしていきたいです。

主なやり取りとしては以上です。ヤマザキ側で次のお店が見つけられなくて、公社が出店依頼をしていて具体的な検討もしてもらっていることが分かったのは重要でした。

お店探しのために努力してくれている公社や市の姿勢がわかって良かったです。

閉店が間近になって、住民の皆さんからは不安の声や諦めに近い声も出されています。

ヤマザキ問題については12月市議会の一般質問でも取り上げながら、大事な買い物拠点の維持がされるように市民の声を届けていきます。

平尾団地商店街スーパーヤマザキ閉店問題についての申し入れ [市議団政策]

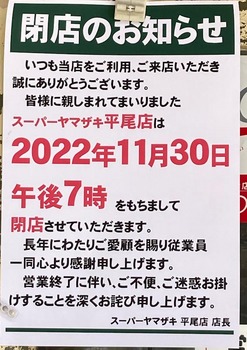

9月6日、東京都庁内の日本共産党都議団控室で「稲城市平尾住宅・団地商店街スーパーヤマザキ閉店への対応」を求める要望書の提出と申し入れをおこないました。先方は東京都住宅供給公社の管理担当課長が対応をしてくれました。

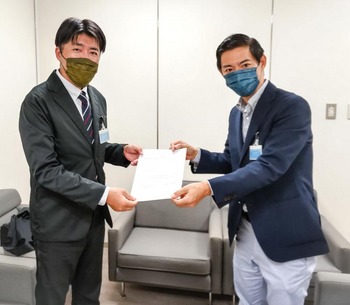

平尾団地商店街にあるスーパーヤマザキが突然、11月末に閉店することを発表した地域の中に不安や心配の声が広がっています。

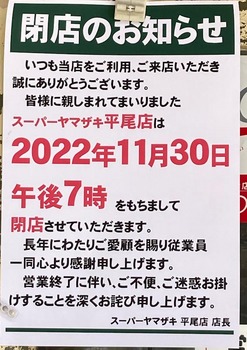

※店頭に張り出された閉店のお知らせ

私は6月の市議会一般質問でこの問題を質問しましたが、その際には「閉店という事実はない」という答えでした。ところが、ここにきて急転直下で決まったとのことです。

※稲城市議会6月議会一般質問報告3~平尾団地建替えと買い物拠点の維持~

民間企業の経営判断という事なのでしょうが、発表からたった3か月で閉店するというの、あまりに性急なやり方ではないでしょうか。

今回は要望書の提出と若干の懇談も行いました。懇談の中身は以下の通りです。

〇公社に対してはヤマザキから事前の相談などはあったのか?

→公社がヤマザキ閉店の連絡を受けたのは8月30日でした。相談という形で連絡をもらえれば期間の延長など相談もできたが、「決まったこと」として連絡があり公社としても受け入れざるを得ませんでした。

〇今後についてはどのようになるのか?

→ヤマザキからは業界の考えとして後継業者を探して引き継ぐが基本だということで、先ずはヤマザキ側の責任で後継業者を探してもらっています。

〇後継業者が見つかった場合の段取りや対応はどうなるのか?

→後継業者と公社による契約を結ぶことになります。新規の契約の場合は定期借家契約になります。

〇切れ目なく営業を続けてもらうことは可能か?

→一般的には後継業者が決まっても内装等のリニューアル工事が必要になるので、おそらくお店はいったん閉店をしてから再オープンという形になるのではないでしょうか。

今回はまずは状況の確認を中心にしたやり取りとなりました。

今後、具体的な対応(後継業者が本当に決まるのか、お店が閉店している間の買い物支援はどうするのか、後継業者に継続して営業をしてもらう保証はあるのか 等)について明らかにしていくことが必要となってきます。

引き続き、日本共産党都議団とも連携しながら、地域の皆さんの買い物拠点の維持を求めていきます。

平尾団地商店街にあるスーパーヤマザキが突然、11月末に閉店することを発表した地域の中に不安や心配の声が広がっています。

※店頭に張り出された閉店のお知らせ

私は6月の市議会一般質問でこの問題を質問しましたが、その際には「閉店という事実はない」という答えでした。ところが、ここにきて急転直下で決まったとのことです。

※稲城市議会6月議会一般質問報告3~平尾団地建替えと買い物拠点の維持~

民間企業の経営判断という事なのでしょうが、発表からたった3か月で閉店するというの、あまりに性急なやり方ではないでしょうか。

今回は要望書の提出と若干の懇談も行いました。懇談の中身は以下の通りです。

〇公社に対してはヤマザキから事前の相談などはあったのか?

→公社がヤマザキ閉店の連絡を受けたのは8月30日でした。相談という形で連絡をもらえれば期間の延長など相談もできたが、「決まったこと」として連絡があり公社としても受け入れざるを得ませんでした。

〇今後についてはどのようになるのか?

→ヤマザキからは業界の考えとして後継業者を探して引き継ぐが基本だということで、先ずはヤマザキ側の責任で後継業者を探してもらっています。

〇後継業者が見つかった場合の段取りや対応はどうなるのか?

→後継業者と公社による契約を結ぶことになります。新規の契約の場合は定期借家契約になります。

〇切れ目なく営業を続けてもらうことは可能か?

→一般的には後継業者が決まっても内装等のリニューアル工事が必要になるので、おそらくお店はいったん閉店をしてから再オープンという形になるのではないでしょうか。

今回はまずは状況の確認を中心にしたやり取りとなりました。

今後、具体的な対応(後継業者が本当に決まるのか、お店が閉店している間の買い物支援はどうするのか、後継業者に継続して営業をしてもらう保証はあるのか 等)について明らかにしていくことが必要となってきます。

引き続き、日本共産党都議団とも連携しながら、地域の皆さんの買い物拠点の維持を求めていきます。

稲城市議会9月議会が始まります。 [市議会]

9月2日から、9月議会(令和4年稲城市議会第3回定例会)が始まります。9月の議会は決算審査があり、去年一年間の決算が議案として出されます。予算の使われ方が適正であったかどうかについて3日間かけて議論します。私も決算委員の一人なので、決算書をしっかり読み込んで質問をしたいと思います。

どうぞ議会傍聴やインターネット中継等で質疑の様子を見ていただきたいと思います。

<議会の主な日程>

9月2日(金) 議会開会(議案説明)

7日(水) 一般質問 ※山岸は7日の10時頃からの予定です

~12日(月) 〃

13日(火) 補正予算委員会

14日(火) 総務委員会

15日(水) 福祉文教委員会

16日(木) 建設環境委員会

20日(火) 決算委員会

~22日(木) 〃

29日(木) 議会最終日(報告、討論、採決)

<山岸の一般質問の項目>

1.高齢者の暮らしを支えるボランティア団体への支援について

高齢者の居場所づくりや助け合い活動を行っているボランティア団体の中から、今のままでは活動継続が厳しいという声が出されています。高齢者の暮らしを支えてくれていた、ボランティア団体へのさらなる支援を求める立場から質問します。

2.将来にわたって市民が安心して暮らし続けられることができる平尾団地再生について

平尾団地再生の具体的な議論が進む中で、住民からは様々な声が出されています。住民の不安を解消し、誰もが安心して暮らしていくことのできる街を作っていく立場から質問します。

3.子育て支援としてのすべての子どもへの医療費助成の実施について

高校生までの医療費助成について、今議会で条例提案がされています。23区ではすべての子どもが完全無料となる方針が出されるなど、同じ都民でありながら格差もあらわになっています。子育て支援の一つとして、すべての子どもたちへの医療費助成の実施を求める立場から質問します。

4.心の病や障がいを持っている人と地域の共生について

国は精神疾患や精神障害を持っている人を施設から地域生活へと移す政策を推進しています。当事者と地域住民がともに暮らしていくためのさらなる支援を求める立場から質問します。

※市役所から見える梨畑も収穫がピークを迎えています。

どうぞ議会傍聴やインターネット中継等で質疑の様子を見ていただきたいと思います。

<議会の主な日程>

9月2日(金) 議会開会(議案説明)

7日(水) 一般質問 ※山岸は7日の10時頃からの予定です

~12日(月) 〃

13日(火) 補正予算委員会

14日(火) 総務委員会

15日(水) 福祉文教委員会

16日(木) 建設環境委員会

20日(火) 決算委員会

~22日(木) 〃

29日(木) 議会最終日(報告、討論、採決)

<山岸の一般質問の項目>

1.高齢者の暮らしを支えるボランティア団体への支援について

高齢者の居場所づくりや助け合い活動を行っているボランティア団体の中から、今のままでは活動継続が厳しいという声が出されています。高齢者の暮らしを支えてくれていた、ボランティア団体へのさらなる支援を求める立場から質問します。

2.将来にわたって市民が安心して暮らし続けられることができる平尾団地再生について

平尾団地再生の具体的な議論が進む中で、住民からは様々な声が出されています。住民の不安を解消し、誰もが安心して暮らしていくことのできる街を作っていく立場から質問します。

3.子育て支援としてのすべての子どもへの医療費助成の実施について

高校生までの医療費助成について、今議会で条例提案がされています。23区ではすべての子どもが完全無料となる方針が出されるなど、同じ都民でありながら格差もあらわになっています。子育て支援の一つとして、すべての子どもたちへの医療費助成の実施を求める立場から質問します。

4.心の病や障がいを持っている人と地域の共生について

国は精神疾患や精神障害を持っている人を施設から地域生活へと移す政策を推進しています。当事者と地域住民がともに暮らしていくためのさらなる支援を求める立場から質問します。

※市役所から見える梨畑も収穫がピークを迎えています。

稲城市議会6月議会一般質問報告3~平尾団地建替えと買い物拠点の維持~ [市議会]

市議会一般質問の報告の最後は、「平尾団地建替え」と「買い物拠点の維持」についてです。

〇平尾団地再生の住民負担軽減のための支援について

(1)今後の計画について

①建て替え決議までの今後の段取りについて聞きます。

→今後、ゆうとあい平尾管理組合では、建て替えに必要な建て替え決議に向けて、計画の策定や事業性の試算、行政機関や近隣住民との協議を進め、区分所有者の合意形成を図っていきたいと聞いています。

→建て替え決議の時期については、令和5年8月頃の予定と聞いています。

→市の作成する「平尾団地再生基本構想図」は、分譲住宅の建て替えのみならず、平尾地区のまちづくりにおける重要な位置づけである 「平尾団地の将来まちづくり構想」の実現に向けた基本となるものです。作成については、ゆうとあい平尾管理組合等との相互理解の構築のもとに進めていきたいと考えています。

②建て替え決議後から工事着工までの段取りについて聞きます。

→建て替え決議後には、建て替え組合の設立、権利変換計画の策定・認可を経て、建築等の工事に着手することになります。

→市の取り組みについては、建て替え組合から申請された権利変換計画の認可手続きを行っていきます。

<解説>

平尾団地の再生計画については、今年度予算の中に「基本構想図」を作成するための経費が計上されるなど、いよいよ具体的な話となってきています。

この平尾団地建て替え計画が検討される中で、住民の皆さんからは費用負担について不安の声が出されています。当初と比べて1世帯あたり負担額が増えてきていること、特に、この間の経済状況の変化を受けて金額がかなり上昇をしているとのことです。団地再生を成功させるためにも、住民の皆さんの負担を軽減するための補助事業の実施を求める立場から質問しました。

建て替えの今後の予定については、区分所有法に基づいた建て替え決議のための計画の具体化がされて、その内容に基づいて建て替え決議の賛否が取られていくということです。建て替え決議の時期は、2023年8月を予定しているということです。そして、そのために建物の配置や事業の試算をしていくとのことです。

予定として来年8月ということですから、残り1年ちょっとです。工事面積も事業規模も相当なものにのぼりますから、決議を取るにしてもひと月やふた月でなんとかなるという話ではありません。計画を決定し、区分所有者に説明をして、賛否を取っていくという作業自体がかなりの大仕事になります。そうすると、まずはいかに早く計画を決定していくのかが重要になるのではないでしょうか。市としても必要な支援を行い、早期の計画決定を目指すことを求めました。

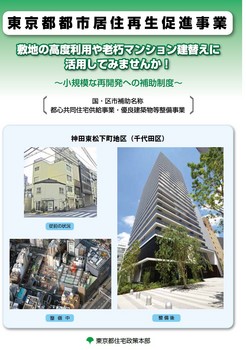

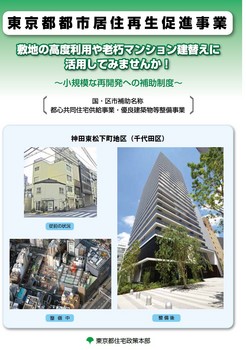

(2)「東京都都市居住再生促進事業」について

①事業の目的・概要について聞きます。

→ 東京都都市居住再生促進事業については、マンションの建て替えを行う場合などに防災性の向上や良質な住宅の供給に寄与する補助事業等を市が行う場合に、それに対して東京都が補助金を交付するものです。申請先は区市町村になります。

→一般論として、補助事業を実施する区市町村では要綱等を策定する必要があります。市では、現時点において要綱等の策定は検討していません。

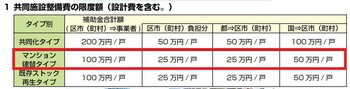

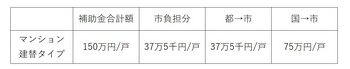

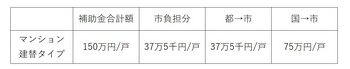

②「マンション建替タイプ」の補助金の種類・限度額、補助要件について聞きます。

→補助金の種類は、調査設計計画費、共同施設整備費、土地整備費がございます。限度額は、該当する費用の6分の1以内で、調査設計計画費及び共同施設整備費で一戸当たり37万5千円、土地整備費では一戸当たり2万5千円に設定されています。

→補助要件については、国の優良建築物等整備事業制度要綱や東京都都市居住再生促進事業補助金交付要綱に該当する必要があります。

→市の補助額については、市が補助事業を実施する場合に決定することから、現時点では市の負担額等は決まっておりません。

→主な補助要件については、建て替え決議がされていることの他に周辺市街地の整備に寄与することなどの要件があります。

③近隣市での実施状況について聞きます。

→近隣市での実施状況については、自治体名や地区名等の個別案件については公表していないと東京都から聞いています。

→相談窓口については、東京都が作成している東京都都市居住再生促進事業パンフレットには相談先として近隣市では多摩市等の記載がございます。

④住民や住民団体から市に対して寄せられている補助を求める要望等について聞きます。

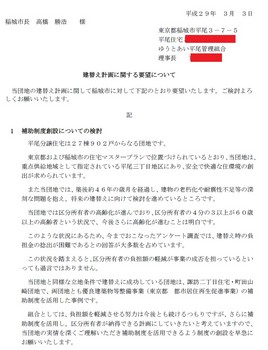

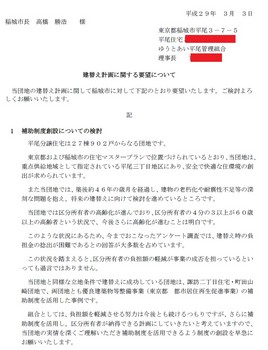

→住民団体から市への要望については、平成29年3月3日付「建替え計画に関する要望について」が提出されています。これまでに、東京都都市居住再生促進事業の制度による計画は示されていません。

→「建て替え計画に関する要望」の内容については、「補助制度創設についての検討」「建替え事業への公共公益施設の参加等の検討」などが記載されております。

⑤市としての補助事業の実施について認識を聞きます。

→補助事業の実施については、国や都の補助金制度や他自治体での取り組み状況等を研究するとともに、ゆうとあい平尾管理組合等との相互理解の構築に向け努力しています。現時点において、応じていただいておりません。

→市では、本事業を補助事業とするためには公共性に着目しています。現時点において、ゆうとあい平尾管理組合等との協議では補助金の交付に至るまでの公共性が認められないことから、さらなる研究が必要と考えております。引き続き、ゆうとあい平尾管理組合等との相互理解の構築に向け努力していきます。

<解説>

東京都の補助制度は、マンションの建て替えなど防災性の向上や良質な住宅の供給に寄与する補助事業等を市が行う場合に、東京都が補助金を上乗せする形で交付するということです。この場合の補助の主体は市になります。

※都の補助制度の紹介パンフレット

しかし、もし建て替え組合がこの補助を申請したいと考えても、現在の稲城市にはこれを受けるための補助制度そのものがありません。もし今後この補助制度を実施しようとするなら、稲城市として補助要項等の整備が必要になってきます。市も質問への答弁で、そのことを認めました。

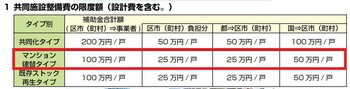

補助金は3種類あり、特に共同施設整備費については都の上限額としては37万5千円だということです。この補助制度は国の優良建築物等整備事業の補助も組み合わせて、最終的に市もお金を出して一戸当たりの補助額の総額が決まっていくことになります。

「総額がいくらになるのか?」という質問に対して、市としては補助制度を実施するかどうかも決まっていないのでなかなか答えづらい感じでした。そこで、私の手元ある都の資料パンフと補助金交付要綱を紹介しながら、説明をしました。これは、日本共産党都議団の協力を得ながら東京都の担当者から説明を受けた時にもらったものです。

このパンフでは共同施設整備費の補助金額の合計として一戸当たりの上限として100万円、内訳として区市町村25万円、都25万円、国50万円とかかれています。東京都の担当者に改めて確認をしましたら、現在この金額は増額をされているとのことでした。

※都のパンフに書かれている補助金額

現在では一戸当たり150万円で、内訳は区市町村37万5千円、都37万5千円、国75万円が上限となっているそうです。ただしこれはあくまでも上限で、必ずしもこの金額にしなくてはならないということはでなく、補助事業の主体である区市町村の状況で変わってくるという事です。一戸当たり最大150万円というのは、金額としてもかなり大きな補助になるのではないでしょうか。

※都の説明による増額された補助金額

住民からは、2017年に要望書が出されているということです。同じ要望書は当時の議員全員にも届けられています。その要望書の中に「補助制度の創設」を求めることが記載されており、市としてもそういった要望が出されていることは認識をしているという事です。市としても、この要望にどのように答えるのかということが問われていくのではないでしょうか。

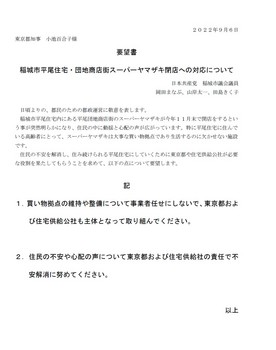

※住民から出された要望書の一部

市は補助を実施するためには住民団体との相互理解が必要で、今はまだその前段階だということです。そして、税金を投入する補助を行うためには、なんらかの公共性が必要だという事です。確かに都の補助事業でも公開空地の確保や、通路の提供などが補助要件として指定されています。

ここで重要なのは、その「公共性」というものの内容がどういったものになるのかという事です。この公共性というものを、実際に建て替え計画との関係でどう落とし込んでいくのかが重要です。そのすり合わせや話し合いを詰めていく作業を、早急に行っていく必要があるのではないでしょうか。市は答弁でも、相互理解構築のために努力を続けていくとのことでした。まずはその前提を早く作って、そして補助事業の具体化を進めることが求められています。

平尾団地の建替え成功は団地の住民だけの問題ではなく、平尾地域全体のまちづくりに関わってくることです。今後もこの課題については様々な形で取り上げていきます。

〇社会インフラとして地域の買い物拠点を守っていくことについて

(1)平尾団地商店街スーパーヤマザキの営業に関連して、市に寄せられている声について聞きます。

→市民の方からの声については、今のところ寄せられていません。

(2)住民の暮らしを支える社会インフラとして、地域の買い物拠点の維持は必要だと考えますが認識を聞きます。

→地域の買い物拠点の維持は市民が地域で生活を行っていくうえで必要であると認識しています。

→スーパーヤマザキについては撤退するという事実はなく、これまで同様に営業を続けると聞いており、現時点で住民の不安は不要であると考えています。

→事業者の運営自体は、基本的に企業努力や企業判断によるものと考えており、市としては可能な範囲で適切な対応を講じていきたいと考えています。

<解説>

平尾団地商店街スーパーヤマザキの今後の営業について、住民から心配をする声が寄せられています。地域の買い物拠点を守り、住民の不安解消を求める立場から質問しました。

最初に私が話しを聞いたのは今年の3月ごろです。平尾地域にお住いの方から「地域の中で、スーパーヤマザキが撤退をするといううわさが流されている」「具体的に5月末には閉店するという人もいるが本当なのか」ということでした。

すぐに日本共産党都議団を通じて、JKKに確認をして、またJKKからスーパーヤマザキの本社の方にも確認をしてもらいました。そうすると「閉店という話はまったく決まっていません」「食品ロス削減のために品数を絞ったり、レジ数なども減らしているが、その結果として利益もあがっています」「仮に閉店という話になれば、まずは先に東京都に話をします」とのことでした。そのことは住民の方に伝えたのですが、いまだに地域の中では撤退が決まったかのような話をする方もいるようで、不安が解消をされていないようです。

しかし、市は答弁で「スーパーヤマザキの撤退という事実はなく、現時点で住民の不安は不要である」と明言をしました。住民の不安解消のためにも、大事な答弁であると思います。

そうはいっても、民間企業の事業となります。コロナ禍や物価高で小売業そのものが厳しい経営環境にあります。我々の思いとは別に、企業としての様々な判断がされることもあるとは思います。例えそういった状況になったとしても、住民の不安解消のために必要な対応をしてほしいと思います。私自身も地域住民の暮らしを守っていくために、役割を果たしていきたいと思います。

〇平尾団地再生の住民負担軽減のための支援について

(1)今後の計画について

①建て替え決議までの今後の段取りについて聞きます。

→今後、ゆうとあい平尾管理組合では、建て替えに必要な建て替え決議に向けて、計画の策定や事業性の試算、行政機関や近隣住民との協議を進め、区分所有者の合意形成を図っていきたいと聞いています。

→建て替え決議の時期については、令和5年8月頃の予定と聞いています。

→市の作成する「平尾団地再生基本構想図」は、分譲住宅の建て替えのみならず、平尾地区のまちづくりにおける重要な位置づけである 「平尾団地の将来まちづくり構想」の実現に向けた基本となるものです。作成については、ゆうとあい平尾管理組合等との相互理解の構築のもとに進めていきたいと考えています。

②建て替え決議後から工事着工までの段取りについて聞きます。

→建て替え決議後には、建て替え組合の設立、権利変換計画の策定・認可を経て、建築等の工事に着手することになります。

→市の取り組みについては、建て替え組合から申請された権利変換計画の認可手続きを行っていきます。

<解説>

平尾団地の再生計画については、今年度予算の中に「基本構想図」を作成するための経費が計上されるなど、いよいよ具体的な話となってきています。

この平尾団地建て替え計画が検討される中で、住民の皆さんからは費用負担について不安の声が出されています。当初と比べて1世帯あたり負担額が増えてきていること、特に、この間の経済状況の変化を受けて金額がかなり上昇をしているとのことです。団地再生を成功させるためにも、住民の皆さんの負担を軽減するための補助事業の実施を求める立場から質問しました。

建て替えの今後の予定については、区分所有法に基づいた建て替え決議のための計画の具体化がされて、その内容に基づいて建て替え決議の賛否が取られていくということです。建て替え決議の時期は、2023年8月を予定しているということです。そして、そのために建物の配置や事業の試算をしていくとのことです。

予定として来年8月ということですから、残り1年ちょっとです。工事面積も事業規模も相当なものにのぼりますから、決議を取るにしてもひと月やふた月でなんとかなるという話ではありません。計画を決定し、区分所有者に説明をして、賛否を取っていくという作業自体がかなりの大仕事になります。そうすると、まずはいかに早く計画を決定していくのかが重要になるのではないでしょうか。市としても必要な支援を行い、早期の計画決定を目指すことを求めました。

(2)「東京都都市居住再生促進事業」について

①事業の目的・概要について聞きます。

→ 東京都都市居住再生促進事業については、マンションの建て替えを行う場合などに防災性の向上や良質な住宅の供給に寄与する補助事業等を市が行う場合に、それに対して東京都が補助金を交付するものです。申請先は区市町村になります。

→一般論として、補助事業を実施する区市町村では要綱等を策定する必要があります。市では、現時点において要綱等の策定は検討していません。

②「マンション建替タイプ」の補助金の種類・限度額、補助要件について聞きます。

→補助金の種類は、調査設計計画費、共同施設整備費、土地整備費がございます。限度額は、該当する費用の6分の1以内で、調査設計計画費及び共同施設整備費で一戸当たり37万5千円、土地整備費では一戸当たり2万5千円に設定されています。

→補助要件については、国の優良建築物等整備事業制度要綱や東京都都市居住再生促進事業補助金交付要綱に該当する必要があります。

→市の補助額については、市が補助事業を実施する場合に決定することから、現時点では市の負担額等は決まっておりません。

→主な補助要件については、建て替え決議がされていることの他に周辺市街地の整備に寄与することなどの要件があります。

③近隣市での実施状況について聞きます。

→近隣市での実施状況については、自治体名や地区名等の個別案件については公表していないと東京都から聞いています。

→相談窓口については、東京都が作成している東京都都市居住再生促進事業パンフレットには相談先として近隣市では多摩市等の記載がございます。

④住民や住民団体から市に対して寄せられている補助を求める要望等について聞きます。

→住民団体から市への要望については、平成29年3月3日付「建替え計画に関する要望について」が提出されています。これまでに、東京都都市居住再生促進事業の制度による計画は示されていません。

→「建て替え計画に関する要望」の内容については、「補助制度創設についての検討」「建替え事業への公共公益施設の参加等の検討」などが記載されております。

⑤市としての補助事業の実施について認識を聞きます。

→補助事業の実施については、国や都の補助金制度や他自治体での取り組み状況等を研究するとともに、ゆうとあい平尾管理組合等との相互理解の構築に向け努力しています。現時点において、応じていただいておりません。

→市では、本事業を補助事業とするためには公共性に着目しています。現時点において、ゆうとあい平尾管理組合等との協議では補助金の交付に至るまでの公共性が認められないことから、さらなる研究が必要と考えております。引き続き、ゆうとあい平尾管理組合等との相互理解の構築に向け努力していきます。

<解説>

東京都の補助制度は、マンションの建て替えなど防災性の向上や良質な住宅の供給に寄与する補助事業等を市が行う場合に、東京都が補助金を上乗せする形で交付するということです。この場合の補助の主体は市になります。

※都の補助制度の紹介パンフレット

しかし、もし建て替え組合がこの補助を申請したいと考えても、現在の稲城市にはこれを受けるための補助制度そのものがありません。もし今後この補助制度を実施しようとするなら、稲城市として補助要項等の整備が必要になってきます。市も質問への答弁で、そのことを認めました。

補助金は3種類あり、特に共同施設整備費については都の上限額としては37万5千円だということです。この補助制度は国の優良建築物等整備事業の補助も組み合わせて、最終的に市もお金を出して一戸当たりの補助額の総額が決まっていくことになります。

「総額がいくらになるのか?」という質問に対して、市としては補助制度を実施するかどうかも決まっていないのでなかなか答えづらい感じでした。そこで、私の手元ある都の資料パンフと補助金交付要綱を紹介しながら、説明をしました。これは、日本共産党都議団の協力を得ながら東京都の担当者から説明を受けた時にもらったものです。

このパンフでは共同施設整備費の補助金額の合計として一戸当たりの上限として100万円、内訳として区市町村25万円、都25万円、国50万円とかかれています。東京都の担当者に改めて確認をしましたら、現在この金額は増額をされているとのことでした。

※都のパンフに書かれている補助金額

現在では一戸当たり150万円で、内訳は区市町村37万5千円、都37万5千円、国75万円が上限となっているそうです。ただしこれはあくまでも上限で、必ずしもこの金額にしなくてはならないということはでなく、補助事業の主体である区市町村の状況で変わってくるという事です。一戸当たり最大150万円というのは、金額としてもかなり大きな補助になるのではないでしょうか。

※都の説明による増額された補助金額

住民からは、2017年に要望書が出されているということです。同じ要望書は当時の議員全員にも届けられています。その要望書の中に「補助制度の創設」を求めることが記載されており、市としてもそういった要望が出されていることは認識をしているという事です。市としても、この要望にどのように答えるのかということが問われていくのではないでしょうか。

※住民から出された要望書の一部

市は補助を実施するためには住民団体との相互理解が必要で、今はまだその前段階だということです。そして、税金を投入する補助を行うためには、なんらかの公共性が必要だという事です。確かに都の補助事業でも公開空地の確保や、通路の提供などが補助要件として指定されています。

ここで重要なのは、その「公共性」というものの内容がどういったものになるのかという事です。この公共性というものを、実際に建て替え計画との関係でどう落とし込んでいくのかが重要です。そのすり合わせや話し合いを詰めていく作業を、早急に行っていく必要があるのではないでしょうか。市は答弁でも、相互理解構築のために努力を続けていくとのことでした。まずはその前提を早く作って、そして補助事業の具体化を進めることが求められています。

平尾団地の建替え成功は団地の住民だけの問題ではなく、平尾地域全体のまちづくりに関わってくることです。今後もこの課題については様々な形で取り上げていきます。

〇社会インフラとして地域の買い物拠点を守っていくことについて

(1)平尾団地商店街スーパーヤマザキの営業に関連して、市に寄せられている声について聞きます。

→市民の方からの声については、今のところ寄せられていません。

(2)住民の暮らしを支える社会インフラとして、地域の買い物拠点の維持は必要だと考えますが認識を聞きます。

→地域の買い物拠点の維持は市民が地域で生活を行っていくうえで必要であると認識しています。

→スーパーヤマザキについては撤退するという事実はなく、これまで同様に営業を続けると聞いており、現時点で住民の不安は不要であると考えています。

→事業者の運営自体は、基本的に企業努力や企業判断によるものと考えており、市としては可能な範囲で適切な対応を講じていきたいと考えています。

<解説>

平尾団地商店街スーパーヤマザキの今後の営業について、住民から心配をする声が寄せられています。地域の買い物拠点を守り、住民の不安解消を求める立場から質問しました。

最初に私が話しを聞いたのは今年の3月ごろです。平尾地域にお住いの方から「地域の中で、スーパーヤマザキが撤退をするといううわさが流されている」「具体的に5月末には閉店するという人もいるが本当なのか」ということでした。

すぐに日本共産党都議団を通じて、JKKに確認をして、またJKKからスーパーヤマザキの本社の方にも確認をしてもらいました。そうすると「閉店という話はまったく決まっていません」「食品ロス削減のために品数を絞ったり、レジ数なども減らしているが、その結果として利益もあがっています」「仮に閉店という話になれば、まずは先に東京都に話をします」とのことでした。そのことは住民の方に伝えたのですが、いまだに地域の中では撤退が決まったかのような話をする方もいるようで、不安が解消をされていないようです。

しかし、市は答弁で「スーパーヤマザキの撤退という事実はなく、現時点で住民の不安は不要である」と明言をしました。住民の不安解消のためにも、大事な答弁であると思います。

そうはいっても、民間企業の事業となります。コロナ禍や物価高で小売業そのものが厳しい経営環境にあります。我々の思いとは別に、企業としての様々な判断がされることもあるとは思います。例えそういった状況になったとしても、住民の不安解消のために必要な対応をしてほしいと思います。私自身も地域住民の暮らしを守っていくために、役割を果たしていきたいと思います。

稲城市議会6月議会一般質問報告2~小中学校教育費の完全無償化~ [市議会]

市議会一般質問の報告の2回目は教育費の問題について報告します。

〇小中学校の保護者負担の無償化により、安心して子どもを育てられる環境づくりについて

(1)小中学校での保護者の負担する費用について

①小中学校での給食費の金額について聞きます。

→小学校低学年が月額3,750円、中学年が月額4,080円、高学年が月額4,470円、中学校が月額4,850円です。

→学校給食費につきましては、学校給食法に基づき、学校給食に要する食材費は、保護者の負担が原則であると考えております。物価高騰が起きた場合は、まずは必要な栄養価を確保しつつ、工夫するなどして対応します。対応しきれなくなったときは学校給食費の見直しが必要になると考えています。

②小中学校で保護者が私費購入する副教材の主な内容と金額について聞きます。

→小中学校において保護者の私費で購入している教材の主な内容につきましては、小学校では学習ドリルや学習評価テスト、学習用ノートなどです。中学校では資料集や参考書、学習問題集などです。

→金額は、令和3年度は小学校12校の1学年当たりの平均で年間5,607円、中学校6校の1学年当たりの平均で年間13,532円です。

→中学校の技術家庭科で使用する木材や布地や美術科で使用するポスターカラーなどの教材費については、学校によって全員が共通に購入する場合と、すでに家庭にあるものを活用したり任意で購入したりする場合があります。学校によって「副教材」金額の中に含まれる場合と含まれない場合があります。市内中学校の技術家庭科で使用する教材の金額については、1学年当たりの平均で年間約4,200円、美術科で使用する教材の金額は1学年当たりの平均で年間約2,700円です。

→副教材の学習活動における位置づけについては、教科書以外の図書その他の教材で教育内容の充実のために有益適切と認められるものです。

③小中学校の宿泊行事や修学旅行等で保護者が負担する金額について聞きます。

→小学校6年生の野沢温泉村宿泊体験学習は、市の補助金を除いた額で27,200円です。中学校1年生の野沢温泉村宿泊体験学習は市の補助金を除いた額で37,280円です。中学校3年生の修学旅行は令和3年度は全校中止になりましたが、予定金額は市の補助金を除いた額で中学校6校の平均で47,953円です。

→保護者が負担する校外学習の金額につきましては、音楽鑑賞教室については公共交通機関を使用しており、会場までの往復電車賃の半額を私費としてご負担いただいておりました。令和4年度については、新型コロナウイルスの感染防止措置として貸切バスでの移動としたため、一人当たりの負担額は約900円の予定です。

→校外学習の私費負担額については、小学校1年生から3年生は1学年当たりの平均で年間約270円です。小学校4年生から6年生は、主に貸切バスを利用した校外学習を実施しており1学年当たりの平均で年間約2,500円です。中学校は2年生の校外学習の交通費等として、年間約2,200円です。

④中学校の各学校の男女の制服の平均的な金額について聞きます。

→中学校の標準服の平均的な金額については、上着と冬用・夏用それぞれのスラックス・スカート、ベスト、ネクタイ・リボンを合わせた金額で市内中学校6校の平均は、スラックスタイプが約52,000円、スカートタイプが約54,000円です。

→体操着やジャージの金額については、小学校が半袖Tシャツと短パン合わせて約3,700円、中学校が長袖シャツ、長ズボン、半袖Tシャツ、ハーフパンツを合わせて約13,700円です。

→水着につきましては、各学校で特段指定のものを着用するように指導しておりませんが、購入する機会として学校にて業者が販売しているものの金額については、小学校の男子用が約2,100円、女子用が約2,400円、中学校の男子用が約2,400円、女子用が約4,200円です。

<解説>

小中学校の教育活動において、様々な形で保護者の負担が発生しています。日本国憲法は26条で「義務教育は、これを無償とする」と明確に定めています。しかし、実際にはそうはなっていません。憲法に基づいて義務教育の完全無償化を求める立場から質問しました。

まず、給食費についてです。小学校低学年で年間45000円、中学校では年間58200円を家庭から支出しています。しかも、現在のような急激な物価高等が起きた場合は、給食費の値上げもありうるということです。物価高が教育費の増にもつながり、ますます家計の負担が重くなる仕組みがあるわけです。

続いて、教科書とは別に保護者がお金を出している「副教材」についてです。副教材の主な内容はドリルやノート、参考書、資料集などがあるということです。さらに、中学校の技術家庭科で使用する木材や布地、美術科で使用するポスターカラーなども副教材として購入している学校もあるということです。

ここで重要なのは、市も答弁をしたようにこれらの副教材は、教育内容の充実のために有益な物とされていることです。ドリルやノートもそうですし、技術家庭科で使う木材や美術科で使う工芸材料などは子どもたちが知識と技能を身につけるためには必須の物ではないでしょうか。教育活動にとって必要と判断がされたものなのですから、それは義務教育の一環として予算をつけるべきではないでしょうか。

宿泊行事や校外学習にもひとつひとつお金がかかっています。宿泊行事は宿泊も伴いますので、いろいろな考え方はあると思います。しかし、校外学習は教育の一環として必要な学習活動をしているのですから、その交通費は教育費としてみるべきではないでしょうか。

制服代などもすべてあわせると、年間の保護者負担は10万円をゆうに超えます。特に制服も体操着も水着もすべて新しくそろえる必要のある中学1年生の保護者にとっては、相当な支出となってくるのではないでしょうか。

(2)稲城市「第二次子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査報告書」について

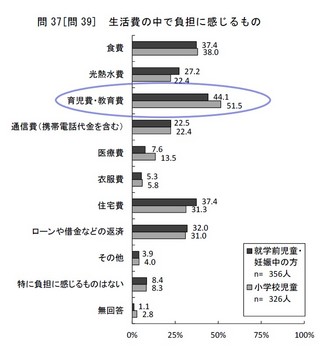

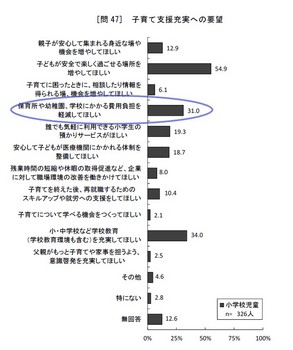

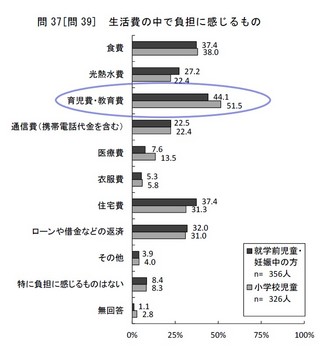

①同調査の「第2章-3家庭の暮らし向きについて」の中の「生活費の中で負担に感じるもの」の回答状況について聞きます。

→以下の表の通りとなっています。

②同調査の「第5章-2地域での生活・子育て環境について」の中の「子育てに関して悩んでいることまたは気になることの状況」の回答状況について聞きます。

→以下の表の通りとなっています。

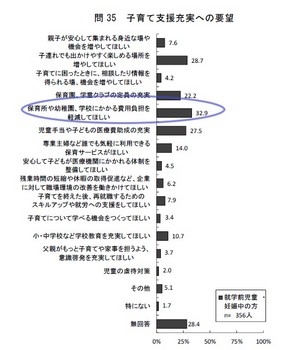

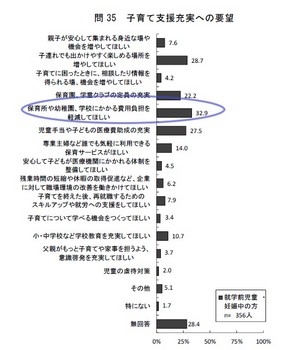

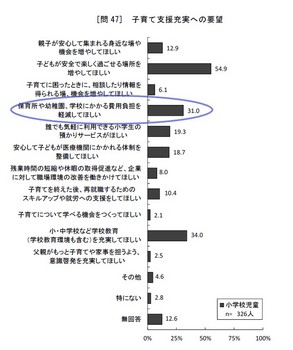

③同調査の「第5章-3地域の子育て支援の環境や支援への満足度」の中の「子育て支援充実への要望」の回答状況について聞きます。

→以下の表の通りとなっています。

(3)小中学校教育の完全無償化について

①小中学校の教育活動において保護者負担を無償化することについて市長の認識を聞きます。

→義務教育の無償化につきましては、授業料及び教科書が法の規定により対象となっておりますが、それ以外の必要となる費用は自己負担が原則であると認識しています。なお本市では、低所得者・生活困窮者については要保護・準要保護等の公費負担制度により実質無償化しています。

<解説>

様々な教育費の負担について、実際に市民はどのように感じているのでしょうか。市が行ったアンケート調査に基づいて明らかにしました。

「育児費・教育費」について未就学児童がいる保護者の4割以上が、小学生がいる保護者の5割以上が負担が重いと感じています。また、子育てで悩んでいることの第1位が進路に関すること、第2位が教育費の負担が大きいということです。教育費の負担が悩みであるということが明確になっています。

子育て支援で望むことでは、妊娠中や未就学児童のいる保護者では費用負担を軽減してほしいが1番多く、小学生のいる保護者では同じ割合で3番目に多いとのことです。安全や教育の質もそうだけど、同じくらい教育費用の軽減を求める切実な声が結果に出ています。これに政治がどう答えていくのかていくのかが問われているのではないでしょうか。

本来であれば教育分野については教育長へ質問をするのが筋です。しかし、先ほどから明らかになっているように多くの保護者が教育費の負担を軽くしてほしいと願っています。これは教育の課題というよりも、子育て支援の課題であると考えます。次の世代を担う子どもたちを社会全体で育てていくためにも、教育や子育てに関する負担を軽減していく、無くしていくことを市長として実施していくことが求められるのではないでしょうか。

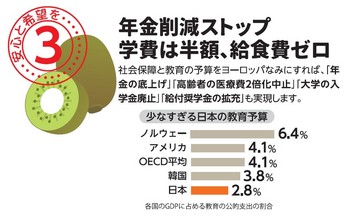

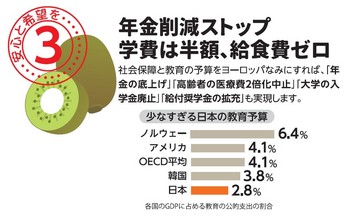

当然これらすべてを市単独で行うのは難しく、国が責任をもって教育予算をちゃんとつけていくことも求められます。日本共産党は今、憲法26条の具体化としてまずは学校給食を完全無償にして、それを国の制度として実施することを提案しています。

そして義務教育に限らず、高校や大学などの高等教育においても高すぎる学費を値下げし、本格的な給付型奨学金を創設する。日本の経済力にふさわしい教育予算にすれば十分に可能です。自己責任で個人や家計に教育費用を負担させるのではなく、若者と社会の未来のために教育にお金をかける政治を作っていくことをこれからも求めていきます。

〇小中学校の保護者負担の無償化により、安心して子どもを育てられる環境づくりについて

(1)小中学校での保護者の負担する費用について

①小中学校での給食費の金額について聞きます。

→小学校低学年が月額3,750円、中学年が月額4,080円、高学年が月額4,470円、中学校が月額4,850円です。

→学校給食費につきましては、学校給食法に基づき、学校給食に要する食材費は、保護者の負担が原則であると考えております。物価高騰が起きた場合は、まずは必要な栄養価を確保しつつ、工夫するなどして対応します。対応しきれなくなったときは学校給食費の見直しが必要になると考えています。

②小中学校で保護者が私費購入する副教材の主な内容と金額について聞きます。

→小中学校において保護者の私費で購入している教材の主な内容につきましては、小学校では学習ドリルや学習評価テスト、学習用ノートなどです。中学校では資料集や参考書、学習問題集などです。

→金額は、令和3年度は小学校12校の1学年当たりの平均で年間5,607円、中学校6校の1学年当たりの平均で年間13,532円です。

→中学校の技術家庭科で使用する木材や布地や美術科で使用するポスターカラーなどの教材費については、学校によって全員が共通に購入する場合と、すでに家庭にあるものを活用したり任意で購入したりする場合があります。学校によって「副教材」金額の中に含まれる場合と含まれない場合があります。市内中学校の技術家庭科で使用する教材の金額については、1学年当たりの平均で年間約4,200円、美術科で使用する教材の金額は1学年当たりの平均で年間約2,700円です。

→副教材の学習活動における位置づけについては、教科書以外の図書その他の教材で教育内容の充実のために有益適切と認められるものです。

③小中学校の宿泊行事や修学旅行等で保護者が負担する金額について聞きます。

→小学校6年生の野沢温泉村宿泊体験学習は、市の補助金を除いた額で27,200円です。中学校1年生の野沢温泉村宿泊体験学習は市の補助金を除いた額で37,280円です。中学校3年生の修学旅行は令和3年度は全校中止になりましたが、予定金額は市の補助金を除いた額で中学校6校の平均で47,953円です。

→保護者が負担する校外学習の金額につきましては、音楽鑑賞教室については公共交通機関を使用しており、会場までの往復電車賃の半額を私費としてご負担いただいておりました。令和4年度については、新型コロナウイルスの感染防止措置として貸切バスでの移動としたため、一人当たりの負担額は約900円の予定です。

→校外学習の私費負担額については、小学校1年生から3年生は1学年当たりの平均で年間約270円です。小学校4年生から6年生は、主に貸切バスを利用した校外学習を実施しており1学年当たりの平均で年間約2,500円です。中学校は2年生の校外学習の交通費等として、年間約2,200円です。

④中学校の各学校の男女の制服の平均的な金額について聞きます。

→中学校の標準服の平均的な金額については、上着と冬用・夏用それぞれのスラックス・スカート、ベスト、ネクタイ・リボンを合わせた金額で市内中学校6校の平均は、スラックスタイプが約52,000円、スカートタイプが約54,000円です。

→体操着やジャージの金額については、小学校が半袖Tシャツと短パン合わせて約3,700円、中学校が長袖シャツ、長ズボン、半袖Tシャツ、ハーフパンツを合わせて約13,700円です。

→水着につきましては、各学校で特段指定のものを着用するように指導しておりませんが、購入する機会として学校にて業者が販売しているものの金額については、小学校の男子用が約2,100円、女子用が約2,400円、中学校の男子用が約2,400円、女子用が約4,200円です。

<解説>

小中学校の教育活動において、様々な形で保護者の負担が発生しています。日本国憲法は26条で「義務教育は、これを無償とする」と明確に定めています。しかし、実際にはそうはなっていません。憲法に基づいて義務教育の完全無償化を求める立場から質問しました。

まず、給食費についてです。小学校低学年で年間45000円、中学校では年間58200円を家庭から支出しています。しかも、現在のような急激な物価高等が起きた場合は、給食費の値上げもありうるということです。物価高が教育費の増にもつながり、ますます家計の負担が重くなる仕組みがあるわけです。

続いて、教科書とは別に保護者がお金を出している「副教材」についてです。副教材の主な内容はドリルやノート、参考書、資料集などがあるということです。さらに、中学校の技術家庭科で使用する木材や布地、美術科で使用するポスターカラーなども副教材として購入している学校もあるということです。

ここで重要なのは、市も答弁をしたようにこれらの副教材は、教育内容の充実のために有益な物とされていることです。ドリルやノートもそうですし、技術家庭科で使う木材や美術科で使う工芸材料などは子どもたちが知識と技能を身につけるためには必須の物ではないでしょうか。教育活動にとって必要と判断がされたものなのですから、それは義務教育の一環として予算をつけるべきではないでしょうか。

宿泊行事や校外学習にもひとつひとつお金がかかっています。宿泊行事は宿泊も伴いますので、いろいろな考え方はあると思います。しかし、校外学習は教育の一環として必要な学習活動をしているのですから、その交通費は教育費としてみるべきではないでしょうか。

制服代などもすべてあわせると、年間の保護者負担は10万円をゆうに超えます。特に制服も体操着も水着もすべて新しくそろえる必要のある中学1年生の保護者にとっては、相当な支出となってくるのではないでしょうか。

(2)稲城市「第二次子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査報告書」について

①同調査の「第2章-3家庭の暮らし向きについて」の中の「生活費の中で負担に感じるもの」の回答状況について聞きます。

→以下の表の通りとなっています。

②同調査の「第5章-2地域での生活・子育て環境について」の中の「子育てに関して悩んでいることまたは気になることの状況」の回答状況について聞きます。

→以下の表の通りとなっています。

③同調査の「第5章-3地域の子育て支援の環境や支援への満足度」の中の「子育て支援充実への要望」の回答状況について聞きます。

→以下の表の通りとなっています。

(3)小中学校教育の完全無償化について

①小中学校の教育活動において保護者負担を無償化することについて市長の認識を聞きます。

→義務教育の無償化につきましては、授業料及び教科書が法の規定により対象となっておりますが、それ以外の必要となる費用は自己負担が原則であると認識しています。なお本市では、低所得者・生活困窮者については要保護・準要保護等の公費負担制度により実質無償化しています。

<解説>

様々な教育費の負担について、実際に市民はどのように感じているのでしょうか。市が行ったアンケート調査に基づいて明らかにしました。

「育児費・教育費」について未就学児童がいる保護者の4割以上が、小学生がいる保護者の5割以上が負担が重いと感じています。また、子育てで悩んでいることの第1位が進路に関すること、第2位が教育費の負担が大きいということです。教育費の負担が悩みであるということが明確になっています。

子育て支援で望むことでは、妊娠中や未就学児童のいる保護者では費用負担を軽減してほしいが1番多く、小学生のいる保護者では同じ割合で3番目に多いとのことです。安全や教育の質もそうだけど、同じくらい教育費用の軽減を求める切実な声が結果に出ています。これに政治がどう答えていくのかていくのかが問われているのではないでしょうか。

本来であれば教育分野については教育長へ質問をするのが筋です。しかし、先ほどから明らかになっているように多くの保護者が教育費の負担を軽くしてほしいと願っています。これは教育の課題というよりも、子育て支援の課題であると考えます。次の世代を担う子どもたちを社会全体で育てていくためにも、教育や子育てに関する負担を軽減していく、無くしていくことを市長として実施していくことが求められるのではないでしょうか。

当然これらすべてを市単独で行うのは難しく、国が責任をもって教育予算をちゃんとつけていくことも求められます。日本共産党は今、憲法26条の具体化としてまずは学校給食を完全無償にして、それを国の制度として実施することを提案しています。

そして義務教育に限らず、高校や大学などの高等教育においても高すぎる学費を値下げし、本格的な給付型奨学金を創設する。日本の経済力にふさわしい教育予算にすれば十分に可能です。自己責任で個人や家計に教育費用を負担させるのではなく、若者と社会の未来のために教育にお金をかける政治を作っていくことをこれからも求めていきます。

前の10件 | -